[La nostra scuola, 25 settembre 2020]

1) A proposito di nuove metodologie, didattica per ‘competenze’, ‘flipped classroom’, ‘cooperative learning’ ecc… Bisognerebbe cominciare a dire che la passione educativa e culturale, quando è autentica, spinge gli insegnanti a cercare il metodo più adatto per condividere e rielaborare insieme agli studenti conoscenze e contenuti significativi; quando questa passione manca non c’è nessuna metodologia che possa sostituirla.

2) Spesso la “metodofilia” funziona così: si isola un aspetto di ciò che molti insegnanti fanno con naturalezza – ad esempio spingere i ragazzi a collaborare tra loro, sollecitarli a interagire, a riflettere e a proporre, fargli applicare praticamente ciò che già conoscono o che stanno imparando, stimolarli a lavorare insieme o in autonomia – lo si assolutizza, gli si dà un nome che faccia pensare a qualcosa di importante, di unico, di rivoluzionario e di “scientifico”, con una provincialissima e spesso grottesca predilezione per i termini di origine anglosassone, si comincia a ripeterlo e ad applicarlo in astratto, anche dove non c’entra nulla, lo si fa diventare parte di un lessico tecnicistico che permetta a chi lo usa di sentirsi parte di una comunità e di usare quelle parole come una strizzatina d’occhio, che dovrebbe dimostrare di essere “aggiornati”, indipendentemente da quello che poi succede davvero in classe e dai risultati (spesso scarsissimi) che si ottengono.

3) Va detto con chiarezza che un conto è il confronto, assolutamente indispensabile, con le esperienze altrui – da cui ciascuno può trarre ispirazione per il proprio lavoro – e con metodi di insegnamento interessanti e funzionali alla condivisione delle conoscenze; un altro conto è l’imposizione totalitaria (ad esempio attraverso un reclutamento e una “formazione” degli insegnanti che puntino a farne dei semplici esecutori di metodologie astratte) di mode buro-pedagogiche e didattiche, per adeguarsi alle quali occorrerebbe rinunciare a esigenze educative e culturali profonde, a ciò che si ha davvero da dare (se si ha qualcosa da dare, ovviamente), all’autenticità e all’unicità dell’esperienza in classe, al proprio stile di insegnamento.

4) Ciò che alcune di queste mode trascurano, ad esempio, in nome della “centralità dello studente” o dell’ideologia dell’insegnante come “facilitatore” (tipico esempio di definizione ovvia, altisonante e poco intelligente al tempo stesso), il cui compito è quello di scomparire il più possibile, è che la proposta di contenuti culturali attraverso la relazione, oltre che di regole sensate e motivate, da parte di un adulto autorevole è un bisogno che arriva dalla stessa struttura psicologica e affettiva delle persone in crescita. Non è rinunciando al proprio ruolo che l’insegnante può favorire la personalizzazione delle conoscenze o lo sviluppo delle “competenze” (parola aziendalistica che andrebbe cancellata dal vocabolario di ogni insegnante, se non altro per il vuoto conformismo che ormai porta con sé, e sostituita con termini meno astratti e più sostanziosi), anzi: è proprio proponendosi come punto di riferimento autorevole – come qualcuno che sa molto, anche se non sa tutto, che sia in grado di rappresentare agli occhi degli studenti la ricchezza ma anche l’inevitabile incompletezza di ogni sapere – che l’insegnante può favorire l’emersione di ciò che lo studente ha di più proprio da dare, del suo modo personale di apprendere, della sua curiosità; viceversa, in un contesto in cui tutto si muove, e anche gli adulti rinunciano ad essere tali e si dileguano, lo studente sprofonda in una confusione e in una solitudine da cui non emergono affatto caratteristiche personali e creatività. Tutt’al più, ciò che viene fuori dalla confusione è un senso di rabbia, di vuoto, di mancanza di limiti, di abbandono a se stessi (queste cose dovremmo saperle, alcune conoscenze approfondite di psicologia dell’età evolutiva dovrebbero far parte del bagaglio culturale di ogni insegnante; già, ma oggi la formazione non si fa con i libri, si fa con le slide che spiegano le competenze, la flipped classroom o al massimo la leadership educativa).

5) L’alunno al centro. Nel contesto del didattichese “mettere l’alunno al centro” appare spesso come una frase senza senso e svuotata di realtà, che serve da alibi per evitarsi la fatica di spiegargli qualunque cosa. “Mettere gli studenti al centro” equivale oggi a sostituire i contenuti con metodologie e procedure astratte che, a differenza dei contenuti culturali nella loro concretezza e nella loro inesauribilità, non hanno nulla da dire agli studenti, nulla su cui essi possano misurarsi e far crescere la propria umanità. E infatti i ragazzini si guardano intorno, cercano disperatamente degli adulti che insegnino loro qualcosa e non ne trovano. Poi ci si accorge del fatto che molti tra i più feroci spregiatori dei metodi “tradizionali” odiano i libri perché non ne leggono e detestano la “lezione frontale” (ammesso che questo termine significhi qualcosa, nella scuola di oggi, basata sulla relazione e su innumerevoli interazioni tra insegnanti e studenti) perché – in fondo in fondo – non hanno niente di importante da insegnare; insomma, forse non ci sono sempre motivazioni pedagogiche o didattiche alla base di alcune scelte. Spesso c’è semplicemente un grande vuoto culturale.

6) Tanta parte dell’ “innovazione didattica” astratta (quella legata ad esempio alla versione più banalizzata della “flipped classroom”) si prefigge esplicitamente di eliminare la soggettività e lo stile personale dell’insegnante per arrivare a un apprendimento sospeso nel vuoto, che con la scusa di partire dagli studenti li lasci esattamente lì dove sono – reclusi nel proprio orizzonte che può allargarsi attraverso la rete ma mai approfondirsi – senza più la possibilità di accedere a mondi realmente diversi dal proprio, al mondo della cultura, attraverso le parole di un’altra persona.

7) Tra l’altro, molti metodi di insegnamento “tradizionali” (che producevano spesso ottimi risultati, se l’insegnante sapeva fare il suo lavoro) si basavano sul principio: “prima impari, poi fai”, oltre che sul principio fondamentale dell’imitazione, quello che rende non banalmente divertente l’apprendimento. Così, per imparare a scrivere e soprattutto ad ideare, ad esempio, bisognava tra le altre cose leggere libri, prima con l’aiuto e la vicinanza degli adulti, poi anche da soli. Le ‘nuove metodologie’, invece, sembrano segnate da una fretta tecnocratica che non lascia il tempo per nessuna reale acquisizione e maturazione umana e culturale personale; una fretta impersonale e burocratica che vuole insegnare, quasi inoculare direttamente le ‘competenze’, con un percorso forzatamente abbreviato, poverissimo di contenuti su cui gli studenti possano esercitare la propria intelligenza. È evidente ad esempio come voler insegnare la ‘competenza’ del ‘saper scrivere’ a ragazzini a cui in un intero percorso scolastico non viene fatto leggere un solo libro – o meglio, insieme ai quali non si leggono mai libri, da conquistare parola per parola – sia una pretesa ridicola e ipocrita. Il tutto viene giustificato, come già accennato, dalla finzione paradossale del ‘mettere lo studente al centro del processo educativo’ (interpretato spesso come ‘evitare di insegnare’), proprio mentre in realtà si smette di prenderlo sul serio e di parlargli, di scambiare parole sensate con lui, o con lei: eppure è evidente che partecipando a una vera lezione su Dante, nella quale l’insegnante parla (e ascolta) non perché è narcisista ma perché oggettivamente ne sa di più, leggendo insieme Dante, o esaminando una teoria scientifica, un’opera d’arte, un documento storico, una formula matematica, interpretando insieme, parola per parola, idea per idea, con l’adulto che contestualizza e inquadra le conoscenze che si stanno scoprendo insieme, lo studente impara qualcosa (e, ovviamente, anche l’insegnante impara sempre daccapo, attraverso l’inesauribile attualizzazione e rielaborazione comune delle conoscenze); producendo da solo o anche con i coetanei un “lavoro” su Dante col copia e incolla da internet, invece, spesso non impara nulla. Ecco, sostituire qualcosa che funziona con qualcosa che palesemente non funziona, solo perché è “innovativo”, pretendendo tra l’altro che tutti facciano lo stesso, non è un segno di intelligenza ma di un inquietante conformismo.

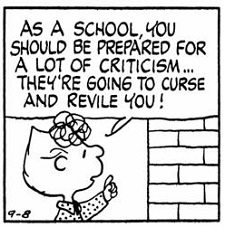

8) Fra venti anni, quando la moda sarà cambiata, gli stessi docenti (e soprattutto i teorici che non hanno mai messo piede in una classe) fanatici delle nuove metodologie a tutti i costi accuseranno chi professa le loro stesse teorie di oggi di essere antiquato, di non aver capito nulla: viene in mente la bulimia di sigle sempre nuove e sempre ugualmente astratte, che crescono metastaticamente sul nulla di se stesse, a coprire un vuoto di sostanza spaventoso… Io penso alle grasse risate che si faranno tra cinquant’anni – ammesso che allora ci possa essere ancora qualcuno in grado di ridere e di comprendere – di fronte alle astrusità e al furore nominalistico del didattichese di oggi: dovrà fargli un po’ l’effetto straniante che fanno a noi i libri di politica degli anni ’30 o i volantini delle BR. È che non c’è niente di più effimero delle mode, specie quelle che pensano di incarnare il senso ultimo delle cose.

9) Il mito delle “nuove tecnologie”. Si dà per scontato che per coinvolgere gli studenti sia indispensabile il ricorso agli strumenti tecnologici che riempiono la loro quotidianità; c’è anche chi crede che strumenti o programmi digitali di ogni genere possano sostituire la parola dell’insegnante. A questo proposito, dovremmo ricordare sempre che gli studenti non cercano conferma di ciò che già conoscono e non hanno bisogno di adulti che li inseguano sul loro stesso terreno; cercano invece degli adulti che facciano loro da guida e aprano loro mondi diversi (nella fattispecie, il mondo della cultura, qualunque strumento si usi per trasmetterne i contenuti) rispetto a ciò che hanno sotto gli occhi tutti i giorni e di cui percepiscono confusamente e con malessere l’insensatezza.

10) Un altro mito è quello dell’“interdisciplinarità” che è diventata una formula stanca, astratta e priva di contenuti. È vero che i diversi campi del sapere non sono e non devono essere separati, che la cultura è una sola; ma è anche vero che i collegamenti tra le discipline, come tante altre cose, devono stabilirsi nella mente degli studenti dopo che sia stato insegnato loro qualcosa e quando abbiano raggiunto una sufficiente maturità culturale. Presentare un cibo precotto interdisciplinare a priori – senza mettere gli studenti in grado di trovare loro i collegamenti tra le discipline studiate – aumenta solo la confusione e nasconde il fatto che essi spesso non imparano nulla di nessuna disciplina.

11) In sintesi, chi crede di portare nelle scienze umane – ad esempio nel processo educativo – l’oggettività propria delle scienze naturali (che oggi, tra l’altro, non è data per scontata nemmeno in quelle) combina inevitabilmente dei disastri: l’educazione, la pedagogia, la didattica, richiedono un esprit de finesse frutto, a sua volta, di un lungo percorso umano e culturale da parte dell’insegnante; non esistono formule magiche, automatismi, metodologie applicabili a tutte le situazioni, “tecniche” che possano sostituire la cultura, l’intelligenza, il carisma e l’umanità dell’insegnante.