[La nostra scuola, 2 agosto 2023]

La questione del reclutamento/formazione degli insegnanti è cruciale; ed è cruciale anche perché, a seconda di come viene affrontata, per essa può passare il tentativo di trasformare gli insegnanti in passivi esecutori delle direttive di una buro-pedagogia astratta, impersonale e standardizzata.

Per evitare questo snaturamento, bisognerebbe partire da due domande, tra loro connesse: che cosa chiedono davvero, oltre le apparenze, gli studenti agli insegnanti? O meglio: di cosa hanno bisogno gli studenti? E poi: chi è l’insegnante, qual è la sua identità umana e professionale?

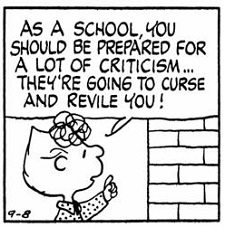

Quando si parla con gli studenti, la richiesta più pressante è quella di avere insegnanti capaci di entrare in relazione con loro, di capire le loro esigenze e le loro difficoltà; alcuni studenti chiedono insegnanti che sappiano insegnare meglio e spiegazioni più chiare. È sulla strumentalizzazione di queste legittime richieste che si impianta la retorica dell’ “innovazione”, legata ai fondi in arrivo del PNRR. Gli insegnanti, si dice in ambito burocratico, oltre che in qualche facoltà universitaria, devono essere formati non tanto sulle discipline che dovrebbero insegnare, ma secondo le più recenti “scoperte” della “pedagogia”: centralità dell’apprendimento, apprendimento attivo, “esperienze” e non spiegazioni, flipped classroom ecc, antica acqua calda ripresentata come novità rivoluzionaria.

Chi è meno superficiale e sprovveduto dal punto di vista culturale sa che c’è un profondo ripensamento dei decrepiti luoghi comuni dell’ “innovazione”, ad esempio da parte di G.Biesta, di cui è uscita recentemente l’edizione italiana di Riscoprire l’insegnamento:

«Learnification è un termine che si riferisce a una tendenza, relativamente recente, che mira a esprimere molto, se non tutto, ciò che c’è da dire sul tema dell’istruzione in termini di apprendimento. Questa si manifesta nell’abitudine di riferirsi a studenti, alunni, bambini e adulti, come “discenti” (learners), a riferirsi alle scuole come “ambienti di apprendimento” o “luoghi deputati all’apprendimento” e a vedere gli insegnanti come “facilitatori dell’apprendimento”. La ridefinizione dell’ “educazione degli adulti” (“adult education”) nei termini del ‘lifelong learning’ (“apprendimento permanente”) è un nuovo esempio della nascita di un “nuovo linguaggio dell’apprendimento”, così come lo è l’ubiquità dell’espressione “teachingandlearning”.

Il punto principale che desidero sottolineare è che il linguaggio dell’apprendimento non basta a descrivere il processo educativo.

[…] Nella sua formulazione più essenziale il problema sta nel fatto che lo scopo dell’insegnamento, e dell’educazione in generale, non è mai che gli studenti imparino “semplicemente”, ma che imparino qualcosa, che lo imparino per ragioni particolari e che lo imparino da qualcuno.

Il linguaggio dell’apprendimento si riferisce a processi che restano aperti o vuoti, per quanto riguarda il loro contenuto e il loro scopo. Dire semplicemente che i bambini dovrebbero apprendere o che gli insegnanti dovrebbero facilitare l’apprendimento o che tutti dovremmo essere ‘lifelong learners’ significa poco o nulla» (Gert J.J. Biesta, Riscoprire l’insegnamento, Milano, Cortina, 2022, pp.40-41).

***

Tra le altre cose, gli insegnanti dovrebbero essere “addestrati” o “riaddestrati” all’uso coatto delle “nuove tecnologie”, considerate buone e risolutive in sé di ogni esigenza educativa e didattica, a prescindere da contenuti e finalità e nonostante l’incidenza negativa del digitale sulla qualità della relazione educativa evidenziata dalla “DaD”. Le nuove tecnologie, si dice, non vanno utilizzate semplicemente come strumenti quando occorrono ma DEVONO essere al centro di un cambiamento totale di mentalità: lo scambio mezzi-fini non potrebbe essere più clamoroso. Più che nell’ambito dell’aggiornamento degli insegnanti, sembra di essere entrati in una dimensione totalitaria orwelliana; e non è un caso che il termine “aggiornamento”, un tempo corrente nei discorsi sulla preparazione degli insegnanti, sia stato completamente sostituto da “formazione”, come se l’insegnante (magari con anni o decenni di esperienza) fosse una tabula rasa da plasmare ogni volta da zero.

***

Perché gli insegnanti “imparino a insegnare”, con il decreto 36 il governo Draghi ha istituito il carrozzone burocratico della “Scuola di alta formazione”, chiamata a coordinare anche attraverso INDIRE tutti i corsi che diano i “crediti” necessari a entrare nel mondo dell’insegnamento o per essere “formati” tutta la vita (“lifelong learning”) dopo esserci entrati. Si tratta di una concezione fortemente burocratizzata della formazione degli insegnanti – si studia non per passione e interessi culturali ma per avere i “cfu” incentrati su astrazioni metodologiche prive di contenuti o, al massimo, sulla “leadership educativa” o su questioni para-aziendalistiche di organizzazione scolastica – con un inquietante sfondo totalitario per quanto riguarda le metodologie: l’insegnante non deve più avere il proprio stile di insegnamento, non può più scegliere, anche e soprattutto in base all’esperienza e a seconda delle specificità disciplinari e dei contenuti che affronta, metodi e strategie didattiche adatti alla situazione concreta e alle classi con cui lavora, ma è chiamato ad applicare metodologie standardizzate, decise dall’alto, scelte tra quelle ritenute in astratto e a prescindere più “innovative”, in “ambienti di apprendimento” altrettanto innovativi. È escluso a priori – in nome di una pelosa “personalizzazione degli apprendimenti ” – che un insegnante, proprio in quanto profondo conoscitore di una disciplina, possa aiutare gli studenti a ripercorrere insieme a lui la strada (il “metodo”, appunto) che lo ha portato a scoprirne i principi fondamentali. In questo modo si nega anche la possibilità della relazione intergenerazionale e qualunque possibile trasmissibilità delle conoscenze.

Negli ultimissimi tempi, seguendo questa impostazione, siamo arrivati al paradosso di ideare concorsi in cui i futuri insegnanti non debbano più dimostrare la conoscenza dei fondamenti della disciplina che dovrebbero insegnare – fondamenti senza i quali, come capisce qualunque persona di buon senso, non è possibile impostare nessuna didattica – ma solo quella delle varie metodologie di insegnamento, in astratto.

È vero che Jaques Rancière, descrivendo l’ “insegnamento universale” di Jacotot (che all’inizio dell’ ‘800 aveva insegnato a degli allievi fiamminghi il francese senza conoscere la loro lingua, senza cioè poter quasi comunicare con loro a parole), aveva esaltato la figura del “maestro ignorante”, capace di aiutare gli allievi a trovare il modo di imparare anche senza insegnare loro nulla; ma, come spiega ancora Biesta:

«È cruciale [.. ] considerare la figura del maestro ignorante attinente alla questione dell’educazione emancipatrice e non un paradigma valido per tutte le teorie dell’educazione. […] Rancière non si scaglia contro l’educazione intesa come trasmissione di conoscenza o contro l’educazione intesa come spiegazione – quei “metodi” educativi sono perfettamente accettabili se l’ambizione è trasmettere conoscenza o condurre alla comprensione – né si schiera a favore di un’idea di classe costruttivista, nella quale l’insegnante, non avendo più nulla da insegnare e non essendo comunque autorizzato a farlo, sarebbe presente solo come facilitatore.

Il punto che desidero sottolineare […] è che l’argomento di Rancière riguarda l’emancipazione e il ruolo dell’insegnante e non è una teoria generale dell’educazione o della scolarizzazione o che riguardi la dinamica dell’istruzione (la didattica)» (Biesta, op.cit., p.95).

***

Nella stessa ottica dell’ “imparare a insegnare” senza la disciplina, viene portata avanti, appunto, l’imposizione della figura dell’insegnante come “facilitatore” dell’apprendimento degli studenti, che non insegni loro nulla ma li accompagni nell’ “apprendimento” autonomo. In pratica, come esemplifica bene Biesta attraverso l’immagine del robot aspirapolvere che “impara” dall’ambiente, in questo modo si lasciano gli studenti lì dove sono (e magari in balia di “pacchetti didattici” preconfezionati dalle multinazionali del digitale) e viene meno la funzione fondamentale della scuola, quella di aprire per gli studenti orizzonti umani e di conoscenza nuovi e per loro imprevedibili, inattingibili senza l’intervento dell’altro. In prospettiva, si punta alla cancellazione della scuola della conoscenza e del sapere e alla creazione di una nuova scuola, quella delle “competenze”, del “saper fare” e di un adeguamento acritico all’esistente e al presente più immediato che non passa più per il pensiero (non a caso si parla sempre più insistentemente di “competenze non cognitive”). Ed ecco che oltre che “facilitatore”, l’insegnante diventa “orientatore”.

Ancora Biesta: «La domanda che non viene mai posta è se l’ambiente a cui il sé sta cercando di adattarsi sia un ambiente a cui ci si dovrebbe adattare, un ambiente a cui valga la pena adattarsi. Il sé – e forse dovremmo dire il sé adattabile e adattivo – non può mai generare, da solo, un criterio con cui valutare ciò a cui si sta adeguando. È quindi preso, in quanto ‘oggetto’, da ciò a cui si sta adeguando, un problema che ho cercato di esemplificare servendomi dell’immagine del robot aspirapolvere» (Biesta, op. cit, p.75).

***

È questo che chiedono gli studenti, quando dicono che la scuola è vecchia? Essere lasciati da soli nell’ “apprendimento autonomo” o essere “orientati” ad accettare quello che già sono, pensano di essere o vengono destinati a essere? La risposta arriva implicitamente dagli studenti stessi. Quali sono gli insegnanti che stimano di più? A osservare bene quello che accade nelle scuole, sono quelli il cui affetto per gli studenti passa dallo sforzo di insegnare loro qualcosa di fondamentale, a dispetto di tutte le difficoltà; quelli capaci di incuriosire attraverso l’apertura inesauribile di conoscenze che vanno molto al di là dell’esperienza quotidiana dei giovanissimi e che aiutano gli studenti ad approfondire questa esperienza in direzioni nuove e per loro impensabili; quelli che non si stancano di proporre conoscenze anche complesse e di rielaborarle insieme alle classi, in una preziosa relazione educativa; quelli che sanno ascoltare bambini e adolescenti e sanno parlare con loro, con le parole necessarie ad accendere dentro di loro curiosità, passioni, interessi culturali, occasioni di pensiero su se stessi e sulla realtà. Ecco allora che probabilmente, quando si lamentano di insegnanti e insegnamento “vecchi”, gli studenti non stanno chiedendo un rinnovamento in astratto delle metodologie (lo fanno invece certi adulti, perché questo “rinnovamento”, ad esempio la digitalizzazione di ogni aspetto della relazione scolastica, può essere molto redditizio): stanno criticando un insegnamento morto, burocratico e ripetitivo che è tale quando nemmeno l’insegnante crede al valore dei contenuti che propone. A pensarci, è proprio il decadimento della figura dell’insegnante, da intellettuale a burocrate che attende indicazioni dall’alto, propiziato da tutte le “riforme” degli ultimi due/tre decenni, a favorire questa riduzione della cultura e della conoscenza ad “adempimento”, che per gli studenti non ha nessuna attrattiva.