«aut aut», 358, 2013

1

Tra le cose strane che mi sono capitate nella vita, una è senz’altro l’aver finito la carriera accademica in una facoltà pedagogica. Quando questo numero di «aut aut» vedrà la luce, sarò in procinto di andare in pensione con qualche anno di anticipo, ma aver passato quasi vent’anni (diciannove per l’esattezza) in un luogo che ha come ragion d’essere la diffusione dei saperi «formativi» e «educativi» è qualcosa di cui ancora non mi capacito. Infatti, non ho alcuna propensione per quei saperi – semmai una certa avversione. C’è qualcosa che non mi è mai piaciuto nell’idea di «educare» – cioè, come vuole l’etimologia, di «tirare fuori qualcosa da qualcuno» o di «portarlo sulla retta via» (si veda l’analogo verbo tedesco erzieben, che sta sia per «educare», sia per «allevare»). Mi sono sempre consolato con il fatto che non educavo, ma insegnavo (oltretutto, non corsi «istituzionali», ma qualcosa di indefinibile da un punto di vista disciplinare, all’incrocio tra filosofia, storia e scienze sociali). Eppure, non nascondo di aver dato un contributo, sia pure indiretto e recalcitrante, alle scienze dell’educazione, e non posso che rammaricarmene

Vorrei distinguere radicalmente l’insegnamento dall’educazione. Che qualcuno studi qualcosa e, dopo adeguati controlli o concorsi, vada a insegnarlo a giovani menti mi sembra non solo inevitabile, ma anche necessario e utile. Insegnare vuol dire lasciare un segno e, sotto questo punto di vista, non esisterebbero la cultura, il sapere, la scienza ecc. senza un andirivieni incessante di insegnamenti, di segni lasciati nella memoria e nell’immaginazione dalla parola di altri, pronunciata o scritta (personalmente inclino di più per quella scritta, ma è una questione di gusti). Le attività educative mi sono sempre sembrate, invece, una forma di circolazione e diffusione delle regole per le regole, dei mezzi per i mezzi, della relazione per la relazione, insomma una circolazione del nulla in cui quello che resta alla fine è il rapporto di subordinazione di one-down, l’educando, rispetto a one-up, l’educatore (qui, tra l’altro, è la radice della mia leggera antipatia per quella cosa chiamata «consulenza filosofica»)[i].

Insisto, insegnare non è educare. Per chi, come me, ha avuto una breve esperienza di insegnamento scolastico (più di quarant’anni fa!), tenere un corso di qualsiasi tipo all’università è stata una vera e propria liberazione. Niente pagelle, voti in condotta, richiami all’ordine, presidi occhiuti, prove di carattere con torvi adolescenti, che magari hanno tutte le ragioni al mondo per odiare l’insegnante… All’università, invece, se uno va a lezione, è perché l’ha voluto lui, perché gli interessa il tema del corso, o semplicemente perché è curioso (per queste ragioni sono sempre stato contrario alle firme di frequenza). Pertanto, all’università, non c’è bisogno di alcuna disciplina. Si persegue un fine conoscitivo e, indipendentemente dal fatto di raggiungerlo, tutto il resto non conta: diciamo che, diversamente dalla scuola, l’università è il regno dell’utopia della persuasione, ma non della «rettorica»?[ii] E c’è una ragione di fondo: in teoria, all’università non si insegna qualcosa perché lo si è appreso da un programma, ma quello che si sa perché lo si è ricercato. Dico in teoria, perché si sa che la pratica è sempre difforme dai principi a cui si dovrebbe ispirare, ma resta il fatto che la ragion d’essere dell’università non è la mera trasmissione del sapere altrui-e tantomeno di un’educazione -, ma l’insegnamento di ciò che si è studiato direttamente perché lo si è indagato. E qui risiede proprio il fascino del lavoro universitario – almeno prima che riforme insensate e la depressione economica spingessero l’università nel pantano della mera educazione.

Mi si obietterà che, dall’Illuminismo in poi, alcune menti elevate – che so, Kant, von Humboldt, il cardinale Newman, Jaspers ecc. – hanno concepito l’università come luogo di formazione e educazione delle élite. Il cardinale Newman, in particolare, pensava che scopo dell’università fosse preparare dei gentlemen[iii]. Ma il punto è che. proprio perché si trattava di formare delle élite, nessuno metteva in discussione che le università dovessero godere del massimo di libertà. La ricerca per la ricerca, la discussione per la discussione e un alto tasso di anticonformismo erano pietre angolari di un ambiente universitario che – a cavallo di xix e xx secolo – avrebbe prodotto, di qua e di là dall’Atlantico, Henri Bergson e Marcel Mauss, Max Weber e J.M. Keynes, John Dewey e William James. Dopo che, nel corso del Novecento, l’università si è democratizzata, il suo spirito non è morto del tutto, anche se il suo declino è apparso evidente inarrestabile. Noi sappiamo benissimo che proprio la libertà di ricerca e l’anticonformismo sono i beni più preziosi di cui noi, che ci apprestiamo a lasciarla, abbiamo goduto all’università.

2

Credo che tutto abbia cominciato a decomporsi (parlo dell’Italia, ma un discorso analogo vale anche per il resto del mondo)[iv], quando logiche produttive ed efficientistiche – incarnate in misurazioni dell’output accademico, valutazioni ecc.-sono diventate slogan indiscussi dei riformatori dell’università. Uso a bella posta parole come «logiche» e «slogan» per sottolineare che l’«efficienza» è un orientamento culturale che, in quanto tale, non garantisce alcun miglioramento delle prestazioni del sistema accademico. Certo, si possono costringere i docenti universitari a insegnare di più e si possono laureare più studenti, ma nulla assicura che il «prodotto» sia migliore. E tuttavia, anche se i risultati delle riforme degli ultimi venticinque anni sono assai discutibili, se non fallimentari[v], a rimanere indiscussa è stata proprio la cultura dell’efficienza, nel senso di un insieme di luoghi comuni, Zeitgeist in pillole, banalità manageriali a cui – spiace dirlo – la mia disciplina, la sociologia, ha dato un contributo essenziale: sto parlando del famigerato «documento Martinotti» che, a partire dalla fine degli anni novanta, ha steso la sua ombra aziendalistica sull’università italiana. È in questo documento che si possono trovare la famosa definizione dello studente come «cliente» e la teoria dei crediti e debiti formativi- due aspetti della cosiddetta riforma Berlinguer fatali, perché autorizzavano il presupposto che l’università vendesse qualcosa, la formazione superiore, che lo studente acquistava, avendo o no il denaro sufficiente. A parte il fatto che l’idea di debito (come appare nel termine tedesco Schuld) è sgradevolmente colpevolizzante, questo significava semplicemente che il sapere era ridotto a valore di scambio, a denaro contante, per di più in un momento di crisi economica… Tutto il resto ne è disceso a valanga: prima l’inflazione dei corsi con cui le università tentavano puerilmente di farsi concorrenza, poi il fallimento e la chiusura, cioè la deflazione, e oggi la depressione. Gli studenti se ne vanno per il semplice motivo che non basta dichiarare che il sapere è in vendita per venderlo. Platone e la teoria dei quanti non hanno un valore misurabile e scambiabile su mercato. Il loro valore è nullo o infinito, a seconda dei punti di vista. E questo per il semplice motivo che il sapere è un lusso che ogni società decente dovrebbe permettersi, come i musei o l’opera lirica. Qualcosa che non serve a niente, in senso stretto, ma che rende la vita degna di essere vissuta. Ma se la stessa società pretende di tenere in vita il sapere, l’arte o la musica facendone merce di scambio, decreta la loro fine e forse la propria.

La valutazione della ricerca in Italia ha dato luogo a critiche durissime, sia in patria, sia all’estero, per l’arbitrarietà delle procedure, la conclamata mediocrità dei valutatori, i costi elevati e ingiustificati, l’oscurità degli esiti. Ma l’aspetto più sinistro di tutti è che, con essa, il principio della scambiabilità universale – già applicato con conseguenze letali alla didattica – si estende alla ricerca. Quello che uno studia e il giudizio che i suoi pari dovrebbero dare dei risultati non contano più nulla, rispetto al trionfo di mediane e algoritmi sovrani. Tutto si equivale e tutto è inutile allo stesso modo, a partire dal dogma della valutazione quantitativa e dell’utilità[vi].

3

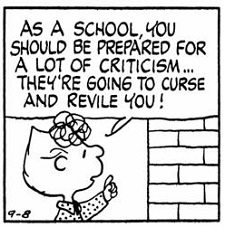

Una volta che, con la scambiabilità universale, i contenuti si dissolvono o sono del tutto indifferenti, restano le relazioni di mercato, per così dire, e cioè le intersezioni tra domanda e offerta – le relazioni didattiche, ovvero tutto ciò che passa per educazione. Ed ecco un esempio. Dal cappello della riforma Berlinguer uscirono a un certo punto anche i corsi di laurea per futuri maestri. In quell’epoca – fine degli anni novanta – ero preside della facoltà che doveva ospitare tali corsi e quindi mi toccò dare una mano a preparare i piani didattici, a tradurre le stravaganti tabelle ministeriali in corsi che avessero un senso per gli studenti, e cose simili. È così che ho scoperto che ai futuri insegnanti non si insegnavano la matematica, le lettere, le scienze e così via, cioè nozioni che avrebbero trasmesso ai loro piccoli allievi, ma la «didattica» della matematica, la «didattica» dell’italiano, la «didattica» delle scienze (persino la «didattica delle scienze della terra») – in altri termini non si insegnava qualcosa, ma l’insegnamento di qualcosa. Insomma, si incorniciavano le cornici, mentre ciò che era supposto essere dentro le cornici restava nel vago o comunque era residuale. Di conseguenza, a ben vedere, non si preparavano futuri insegnanti, ma esperti di insegnamento, e cioè educatori. Io non dubito che vocazione, passione e innata simpatia per i bambini permetteranno ai futuri maestri di fare bene il proprio lavoro – che francamente, per me, dovrebbe avere ben poco a che fare con la didattica in senso stretto -, ma resta il fatto che essi hanno passato gran parte della loro attività di studenti ad apprendere ad apprendere – ma che cosa?[vii]

La dissoluzione delle cose a favore delle relazioni, delle cornici, delle didattiche ecc. mi sembra un aspetto dilagante della cultura accademica contemporanea. E qui voglio chiarire che non sto perorando a favore di una corrente filosofica che ha goduto in questi mesi una certa notorietà mediale, ovvero il Nuovo realismo. Anzi, la retorica della riconquista della Realtà – e cioè l’appello apparentemente emotivo, e in realtà squisitamente accademico, a riappropriarsi di cose che non vengono mai specificate – mi sembra perfettamente in linea con l’universale tendenza a educarci, a metterci in riga, a farci accettare ciò che esiste perché esiste. Contro questo movimento universale educativo o rieducativo io rivendicherei l’arbitrarietà e la bellezza (ovvero la grazia e la gratuità) della conoscenza di ciò che è radicalmente nuovo, della curiosità e dello stupore anche se ciò porta a minare la stabilità cognitiva del mondo in cui siamo immersi. Questa conoscenza è sempre stata obiettivo di un’università degna di questo nome ed è forse la sola che valga la pena insegnare.

[i] Cfr. A. Dal Lago, Il business del pensiero. La consulenza filosofica tra cura di sé e terapia degli altri, manifestolibri, Roma 2007

[ii] C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica (1910), Adelphi, Milano 2013.

[iii] J.H. Cardinal Newman, The Idea of University, Longmans Green, London-New York 1907.

[iv] Per quanto riguarda gli Stati Uniti, si veda per esempio S. Aronowitz, The Knowledge Factory. Dismantling the Corporate University and Creating True Higher Learning, The Beacon Press, Boston 2001.

[v] Si veda Consiglio nazionale per l’università e la ricerca, Le emergenze del sistema,30 gennaio 2013; si veda anche il mio commento: A. Dal Lago, L’università che ci meritiamo, «il manifesto», 3 febbraio 2013.

[vi] Cfr. V. Pinto, Valutare e punire, Cronopio, Napoli 2012; A. Dal Lago, Contare o perire. L’uso degli indici bibliometrici nella valutazione della ricerca, «aut aut», 354, 2012; Id., La follia della valutazione, «il manifesto», 16 maggio 2012.

[vii] Per una decostruzione dell’insegnare a insegnare in campo artistico cfr. S. Giordano, Disimparare l’arte. Manuale di antididattica, il Mulino, Bologna 2012.